空投大米到雅安,18军先遣队解燃眉之急,谭冠三

作者:忘情

1949年底,除西藏外,大陆已经解放。1950年1月2日,主席指示西南军区刘、邓、贺:“进军西藏宜早不宜迟,越早越有利,迟则夜长梦多。”

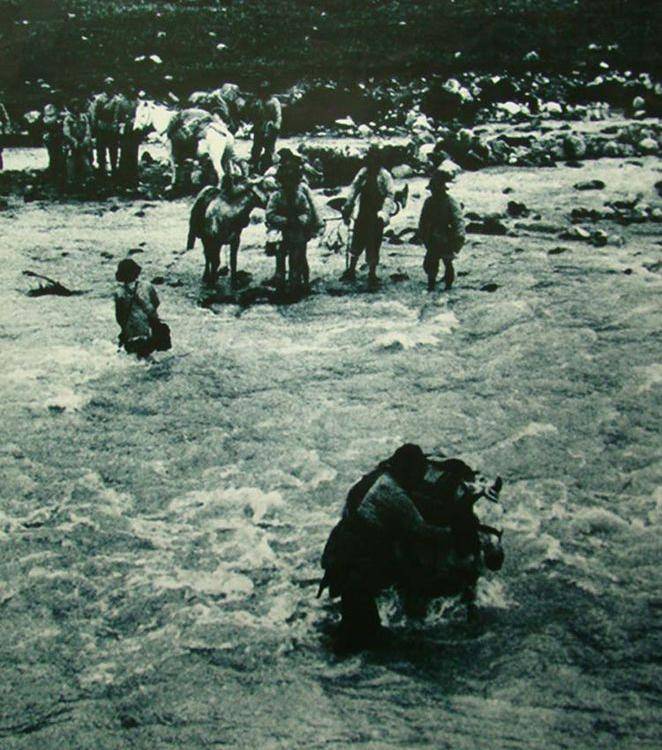

上级要求进藏部队不征粮征税,所需经费全由自己供给,所有粮食补给都要由内地运到西藏。西南军区为此成立了支援司令部,抽调7个工兵团、11个辎重团担任进藏的筑路和运输任务。

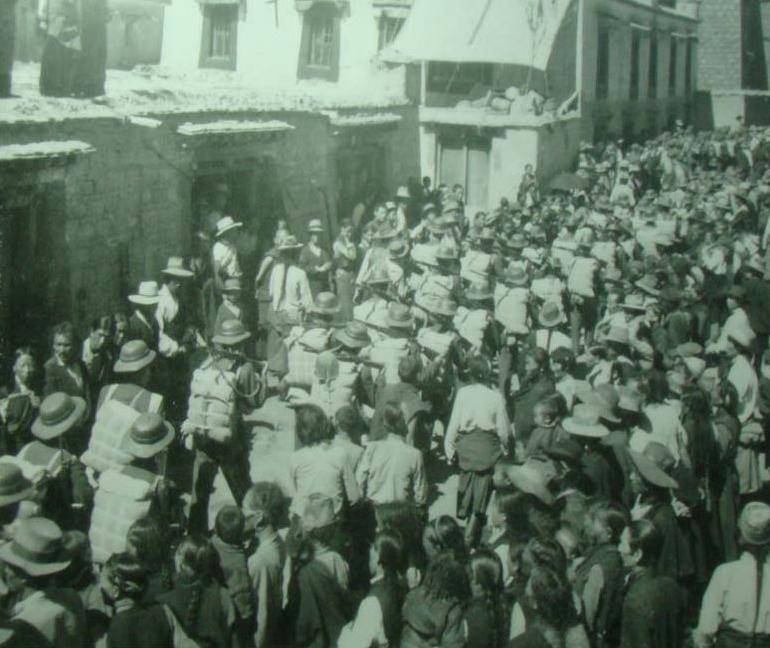

3月4日,18军从乐山誓师出发,挺进康区,揭开了向西藏进军的序幕。3月28日,18军军指抵达雅安。

雅安是西康省省会,成雅公路终点,再向西已无公路。当时雅安正闹粮荒,大军云集于此,粮食供应变得更加紧张。最为困难的,则是已经进抵康定的先遣队。由于随身携带的粮食耗尽,指战员们只能靠购买糌粑、土豆、挖野菜、捕麻雀维持生命。虽然筑路大军在崇山峻岭间夜以继日地拼命赶工,但公路要通到康定绝非短期内能完成的。西南军区于3月29日致电北京,请求派飞机空投支援,毛主席3月30日指示:“空军迅即派出飞机,空投粮食,支援地面部队。”

当时,成立不久的人民空军经过东拼西凑,组成了1支拥有9架C-46和1架C-47的西南军区航空处空运队。由起义飞行员谢派芬任队长,李光启任政委,执行支援18军进藏的任务。

四川盆地群山环绕,虽然盆底平均海拔只有500米左右,可一旦过了雅安,地势陡然上升,从盆地跳跃到高原,形成一道天然屏障。康藏高原平均海拔4500米,仅喜马拉雅山脉,就有11座8000米以上的山峰。7000米以上的高山有50多座。由于海拔高,天气变幻无常。时而晴空万里,时而乌云密布。高山之间,云层的变化会产生强大气流,从而使飞机经过时很难操纵。极容易造成撞山、坠毁事故。此前从未有人飞越过这一世界屋脊,故而有“空中禁区”之称。

抗战时期,美国陆军第14航空队在青藏高原边缘开辟驼峰航线,避开了跨越青藏高原腹地的航行。但即便如此,第14航空队在3年多的时间里,坠毁运输机近600架,牺牲飞行员1500多人。相形之下,西南军区航空处空运队必须开辟的康藏航线比驼峰航线条件更为恶劣。驼峰航线只是从青藏高原边沿飞过,而康藏航线必须飞入高原腹地。驼峰航线飞行高度不到5000米,而康定南边的贡嘎山高7556米,北面的大雪山高度也在6000米以上,因此飞行高度必须提高到7000米以上。沿途气候恶劣,瞬息万变,没有可靠航图,没有准确天气预报,没有导航设备,没有备降场地,飞机高原性能不佳,这些都是摆在空运队面前的难题。但他们决心克服一切困难,不惜一切代价,也要完成上级交予的空投任务。

C-46

理论上,发动机拥有二级增压装置,机舱里有氧气设备的C-46高原性能要比C-47强得多,载荷也几乎是后者的一倍。但是,当时西南空运队拥有的9架C-46在被我军缴获前,重要机载设备均遭蒋军破坏,一时难以执行空投任务。时间不等人,谢派芬决定先用唯一1架C-47探索开辟空中航线。

没有准确可靠的航行地图,队员们便将手里年代久远的康藏地图,与陆军所用的大比例尺地图反复对比,确定地标。谢派芬等人认为,C-47的升限不够,不能直接飞越崇山峻岭进入康定。但大渡河从康藏高原穿流而过,从地势上推断,河道上空必定有道东西向的峡谷,可以称其为“康定山口”。利用这个山口,应该可以飞入康定高原。

1950年4月3日,谢派芬机组驾驶C-47从成都凤凰山机场起飞,沿川西平原西侧,与邛崃山脉平行向南飞行,试航康定。当天的高空浓云比气象报告中所说的厚实多了,飞机爬升到4200米才穿过第一层云。

飞机缓缓爬升到4800米,先前的研究认为在这个高度可以右转。但领航员却发现飞机右侧突然出现了一排大山,黑压压一片。尽管飞机飞到4800米高度,但机组人员仍然看不到山顶。飞机还需要爬升多高才能翻越山头?机组人员完全没有底。谢派芬把油门加到最大,15分钟内却只爬升了210米。飞机已经不能再爬升了,右侧的山峰无法飞越,飞机只好继续向前。这时,一团浓密的黑云突然出现,挡住了去路。由于没有导航设备,飞行员只能靠目视飞行。如果飞机贸然进入云层,风险实在太大。无奈之下,谢派芬只好驾机返航。

第二天,谢派芬机组再次起飞。不料,当天高空云层很厚,而且风极大,飞机颠簸得非常剧烈,机组人员眼前一片漆黑。谢派芬只好调转机头,冲出云海返航。

两次试航虽然失败,但谢派芬机组并非一无所获——他们确定了“康定山口”的位置。就是在海拔7566的贡嘎山主峰和海拔5500多米的另一座山之间,有条狭长的通道。要想从四川盆地飞到康定,这是唯一的通道。两次失败的教训同时也说明,C-47难以胜任复杂的高原飞行。要飞越崇山峻岭,最好使用高空性能更好的C-46。地勤人员不分昼夜抢修飞机,总算拼出了一架能供氧、能加温的C-46。

4月8日,谢派芬机组驾驶满载物资的C-46起飞,慢慢爬升到5500米高空。当天天空蔚蓝如洗,万里无云,一个个巨大的山峰历历在目。机组人员首次看到了这条航线上最重要的地标——大雪山主峰贡嘎山。康定山口上方一片蓝天。然而,当机组穿越了康定山口后,却并没有看到康定县城。领航员反复核对飞行数据,确定飞机已经到了康定上空,但康定上空低云密布,领航员看不清地面,地面只能听到飞机发动机轰鸣声。飞机在空中盘旋许久,最终不得不返航。返航途中,谢派芬机组将225包、总计4500千克的大米空投给驻雅安的部队。虽然这些物资对18军只是杯水车薪,但却标志着人民空军首次实现了对陆军的空中支援。

4月13日,空运队选派其他机组进行第四次试航。由于没有经验,该机组找错了山谷,没能完成任务。

这时,上级通报我驻康定部队断粮,被迫找野菜,挖地鼠充饥的消息。心急火燎的谢派芬机组,于4月15日驾驶C-46型8003号飞机进行第五次试航。当天天公作美,沿途地标清晰,谢派芬机组看到了汹涌的大渡河,飞机顺利飞入“康定山口”。谢派芬小心翼翼地驾驶飞机,以5500米的高度在峡谷中穿行,在气流颠簸中穿过山口。领航员顺利看到了地面信号,空投员打开舱门,将粮食包奋力推出舱外。降落伞如天女散花般徐徐落下,地面一片欢腾。

这次空投成功,解了进藏先遣部队的燃眉之急,从此揭开了高原大空投的序幕。18军政委谭冠三亲自来空运队致谢。8军先遣部队得到给养补充后,继续西进,于4月28日抵达康北重镇甘孜,空中航线必须继续前伸。

首次试航康定空投成功之后,谢派芬发动全体空地勤人员,认真总结5次试航飞行经验,制定安全措施、飞行操作规程和飞行守则。5月7日,王洪智、李嘉谊机组驾驶C-46穿越折多山口,试航甘孜空投成功。随后,空运队以最大的出动量,连续两天向康定、甘孜空投粮食23吨。其间,1架C-46返航时遇到积雨云而失事。1951年春天,当地村民发现一只被融化的雪水从山顶冲下来的飞机轮胎,人们沿山谷而上,终于在5800米处找到了飞机残骸,但机组人员却尸骨无存。

危险和牺牲并没有吓倒空运队指战员。他们擦干眼泪,继承烈士的遗志,继续开辟一条又一条新航线。9月10日,徐骏英、易扬启机组试航德格空投成功;10月9日,王赐九机组试航邓柯成功;12月14日,刘耀宗、易扬启机组试航巴安成功。一架架满载生命希望的飞机,把粮弹等物资源源不断投向所需地区,有力支援了地面部队的推进。

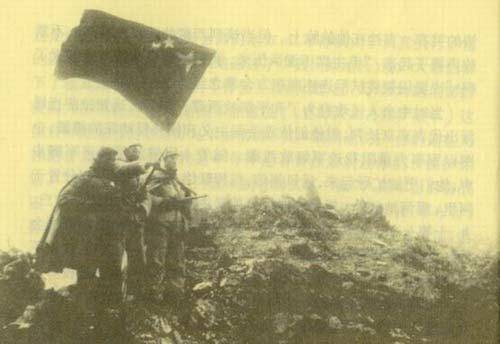

到1950年9月,随着形势的发展,我军不得不筹划发起昌都战役,打掉敌人的幻想,以打促和。考虑到战役需要大量的物资,战役结束后部队进军拉萨所需物资更为庞大,仅靠西南空运队几架老旧的C-46远不能满足需要。空军向苏联订购42架伊尔-12运输机,并于1950年11月24日将西南空运队扩编为空军高空运输团,向黑樱任团长。

为了加速飞行人员的培训,12月筹组高空运输训练大队,谢派芬被任命为大队长,附属在长春二航校,接收从苏联购买的42架伊尔-12型运输机。谢派芬并在苏联顾问帮助下,速成培养了一大批空地勤人员。1951年1月,西南军区空军将这个高空运输机训练大队,改编成高空运输团的第2、第3大队,装备35架伊尔-12。1951年4月24日,空军第一个运输航空兵师——第13师在新津成立,师长刘绍堂。当时该师共有876名指战员,下辖第37、第39团,不久又组建了第38团,执行支援18军进军西藏的任务。

珍藏在航博的编号为“5116”的伊尔-12飞机

1951年10月,1.4万名18军指战员和3000多名藏族同胞,在极其困难条件下艰苦奋斗,修建了当年世界上最高的甘孜简易机场。该机场海拔高度3320米,跑道长3200米,宽50米,净空条件狭窄,只能向东南着陆、向西北起飞。

1951年11月11日,谢派芬率机长胡明涛、贾仁甫,团领航主任黄尔毅,团通信主任黄慕陶,团机务主任袁鸣岐、团特设主任卢振华,机械师李保平、席胜荣等人,驾驶伊尔-12型27号飞机,在甘孜机场首次试航降落成功。从此,人民空军向拉萨方向航线又得以大大延伸了一段。

接着,北京下令空军试航毗邻拉萨的太昭,为全面解放西藏做准备。因为太昭无机场,这就意味着老旧的C-46必须从新津机场出发,飞行1129公里到达太昭后立即返航。1952年6月7日,李向民机组驾驶机舱内加装了副油箱的C-46从新津机场起飞。途中飞机经受住了发动机震动、仪表失灵、滑油系统漏油等问题的考验,经过近10小时惊心动魄的飞行,机组终于胜利完成了试航太昭的任务。这是C-46在极限高度上,长时间、长距离、创纪录的飞行。

在1951年8月至1952年7月间,空13师39团建制里有一支颇为特殊的部队——“民航支藏中队”。1951年7月,民航局奉总长聂荣臻之命,调派3架性能较好的C-46型飞机,支援空13师,执行进藏空投飞行任务。其机组成员都是“两航”起义人员,他们被编为空39团下属的第4中队,又称“民航支藏中队”,潘国定任中队长。

尽管“民航支藏中队”的飞行员没有高原空投飞行的经历,但经过一段时间的空投飞行摸索,他们总结出了很多经验,如:尽可能直线爬高飞行,以缩短飞行时间;精确计算必要的设备重量,拆除座椅等与空投飞行无关的设备,以增加飞机物资载重量;反复计算空投飞行诸元,飞抵空投场地后,降低飞行高度及减慢速度,以提高空投命中率;随着每次空投结束,飞机全重逐渐减轻,根据燃油消耗量,在各高度层上合理调节经济巡航马力,以节省燃油;在我国西部地区向东飞行为顺风,所以在空投完毕返航时,争取有利的高度顺风飞行,以节省飞行时间和燃油。

【18军进藏先遣支队在司令员兼政委王其梅率领下于1951年7月25日从昌都出发,于9月25日到达拉萨东郊】

在空气稀薄的高原飞行,C-46满载燃油、附属设备,以及空勤组及空投员,每次空投只能装载物资2012千克。为多投物资,“民航支藏中队”决定赴昌都空投时,由报务员充当空投员,副驾驶兼与地面联络。该中队在昌都空投飞行中,总共节省燃油57吨,并减少了航材和发动机损耗。在以后的向卡贡、甘孜、巴塘的空投行动中,他们再接再厉,用同样的办法增加了飞机载重、节省了飞行时间、减少了飞机损耗。在持续近1年的援藏任务结束时,“民航支藏中队”荣立集体二等功,中队长潘定国荣立个人一等功。

1952年11月,康藏公路通车到昌都,进藏部队物资供应改由地面运输保障,空军支援任务结束。从1950年4月至1952年11月,人民空军在康藏高原共开辟航线25条,出动飞机1282架次,向康定、甘孜、昌都、太昭等地空投各种物资2326吨,有力保障了进藏部队的急需,也为后来西藏发展航空事业提供了宝贵经验。在此期间,空军共涌现出先进集体24个,312人立功受奖。

责任编辑: