北斗即将收官 | 回顾从起步到全球组网的北斗建

北斗卫星导航系统是我们国家着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设运行的全球卫星导航系统,是为全球用户提供全天候、全天时、高精度定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。我们在20世纪80年代开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路,形成了“三步走”发展战略。从上世纪80年代提出设想,到1994年北斗一号建设正式启动,几代北斗人经过30多年的实践探索,走过了北斗系统建设“三步走”的发展历程。让我们一起来了解一下北斗系统从无到有,从有源定位到无源定位,从服务中国到服务亚太,再到全球组网的发展历程。

北斗系统建设的“三步走”,是结合我国在不同阶段技术、经济发展实际提出的发展路线。

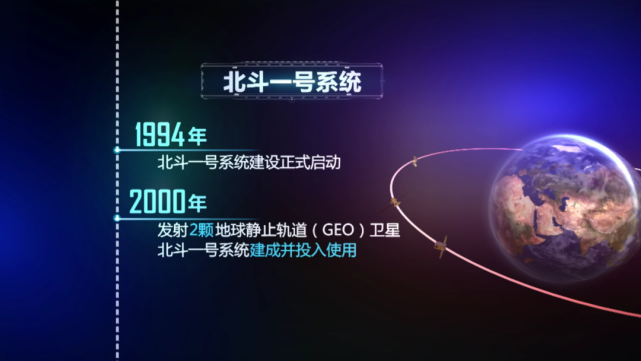

第一步,建设北斗一号系统,又叫北斗卫星导航试验系统,实现卫星导航从无到有。

北斗一号

北斗一号

1994年,启动北斗一号系统工程建设;2000年,发射2颗地球静止轨道(GEO)卫星,建成系统并投入使用;2003年,发射第3颗地球静止轨道卫星,进一步增强系统性能。北斗一号的建成标志着我国北斗系统建设迈出了探索性的一步,系统采用有源定位体制,为中国用户提供定位、授时、广域差分和北斗独创的短报文通信服务;北斗一号的建成,使中国卫星导航系统实现了从无到有的跨越,中国成为继美国、俄罗斯之后第三个拥有卫星导航系统的国家。2013年,北斗一号卫星完成任务退役。

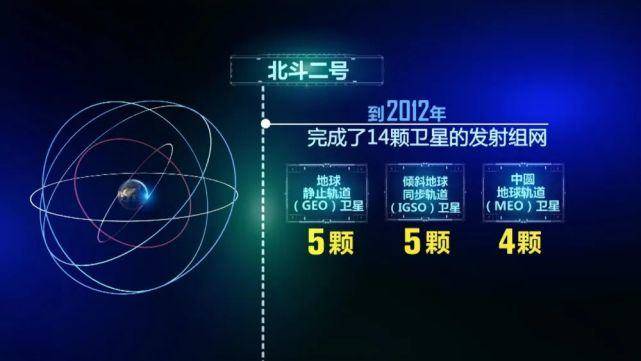

第二步,建设北斗二号系统,从有源定位到无源定位,区域导航服务亚太。

北斗二号

北斗二号

2004年,启动北斗二号系统工程建设;北斗二号创新构建了中高轨混合星座架构,2012年,完成14颗卫星发射组网,这14颗卫星中,有5颗地球静止轨道(GEO)卫星、5颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星和4颗中圆地球轨道(MEO)卫星。北斗二号系统在兼容北斗一号有源定位体制的基础上,增加了无源定位体制,用户不用自己发射信号,仅靠接收信号就能定位,解决了用户容量限制,满足了高动态需求。北斗二号系统的建成,不仅服务中国,还可为亚太地区用户提供定位、测速、授时和短报文通信服务。

第三步,建设北斗三号系统,实现全球组网。

北斗三号

北斗三号

北斗三号系统在2009年建设启动。到2020年将完成30颗卫星发射组网,全面建成北斗三号系统。这30颗卫星中,有3颗地球静止轨道(GEO)卫星、3颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星和24颗中圆地球轨道(MEO)卫星。北斗三号系统继承了有源定位和无源定位两种技术体制,创新性的通过“星间链路”——也就是实现卫星之间的信息传输和交换,解决了全球组网需要全球布站的问题。北斗三号在北斗二号的基础上,进一步提升性能、扩展功能,为全球用户提供定位导航授时、全球短报文通信和国际搜救等服务;同时在中国及周边地区提供星基增强、地基增强、精密单点定位和区域短报文通信服务。

北斗系统的建设实践,走出了在区域快速形成服务能力、逐步扩展为全球服务的中国特色发展路径,丰富了世界卫星导航事业的发展模式。北斗系统具有以下特点:一是空间段采用三种轨道卫星组成的混合星座,与其他卫星导航系统相比高轨卫星更多,抗遮挡能力强,尤其在低纬度地区性能优势更为明显。二是提供多个频点的导航信号,能够通过多频信号组合使用等方式提高服务精度。三是创新融合了导航与通信功能,具备定位导航授时、星基增强、地基增强、精密单点定位、短报文通信和国际搜救等多种服务能力。

北斗卫星导航系统是国家重大战略基础设施,是推动经济社会发展新的增长点,大量运用于国家产业安全的核心领域,催生了庞大的人流、物流、信息流,对国家科技和经济发展具有极高的贡献率,具有强大的辐射带动效果,发挥了强国、卫国、治国和利民的重要作用,有力促进了国家经济建设和国防事业的发展。

山东天星北斗信息科技有限公司是齐鲁交通信息集团有限公司控股的国家级高新技术企业。作为国有控股企业,天星北斗将主动作为,切实提高其在北斗应用产业的核心竞争力。未来,天星北斗将在时空智慧物联领域继续加大研发投入,提升自主创新能力,构建北斗精准时空智慧物联技术,推动北斗与5G、物联网、工业互联网等“新基建”技术方向互联融合,并且为人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施和数据中心、智能计算中心等算力基础设施提供精准时空信息。

责任编辑: